- Startseite

- Schwerhörigkeit

- Bedeutung der Gebärdensprache und Kultur unter gehörlosen Menschen

Bedeutung der Gebärdensprache und Kultur unter gehörlosen Menschen

Die Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft in Deutschland verwenden buchstäblich eine andere Sprache. Ihre Sprache – die deutsche Gebärdensprache (DGS) – verbindet sie nicht nur mit anderen Gehörlosen, sondern dient auch als „Eintrittskarte“ in eine linguistische Subkultur unserer Gesellschaft.

Gehörlosenkultur zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man sich dafür einsetzt, die Haltung der deutschen Gesellschaft zu ändern. Man verwendet keine Wörter wie „behindert“ oder „Behinderung“, weil dieses Wort impliziert, das etwas fehlt. Indem man das Etikett entfernt, entfernt man auch jegliches Stigma, das ihm anhaften könnte. Wenn man taub ist, sieht man die Welt auf eine andere Art und Weise. Man kommuniziert anders. Man sucht Kontakt zu anderen gehörlosen Menschen, weil sie einen verstehen. Gehörlose glauben nicht, dass Sie eine Behinderung haben – und Sie wollen nicht darauf fixiert werden.

Foto: © mhatzapa / Shutterstock

Foto: © mhatzapa / ShutterstockEinige Befürworter sprechen sogar von einem „Gewinn“, einem Kommunikationsvorteil, weil man sich anderer Mittel als der verbalen Sprache bedienen muss. Der Vorteil besteht darin, dass gehörlose Menschen eine emotional intensivere und sinnvollere Verbindung haben, weil sie sich nicht hören können. Deshalb gibt es der Gehörlosengemeintschaft auch Kontroversen und Diskussionen über Cochlea-Implantate. Einige befürworten keine CIs und lehnen Sie sogar ab. Viele Gehörlose sind zufrieden, taub zu sein, und das ist großartig.

Viele Gehörlose lehnen eine Cochlea-Implantat Operation ab – insbesondere bei Säuglingen. Sie glauben, dass jeder Mensch das Recht verdient, selbst zu entscheiden, ob er taub bleiben möchte, und ermutigen Eltern, DGS als erste Sprache des Kindes zu unterrichten. Viele glauben, dass das Erlernen der Gebärdensprache und die kognitive Entwicklung durch DGS ein grundlegendes Menschenrecht ist, das geschützt werden sollte. Cochlea-Implantate halten Familien dagegen davon ab, die Gebärdensprache zu erlernen und die Kultur der Gehörlosen zu akzeptieren.

Audismus und Oralismus

Neun von 10 tauben Kleinkindern werden von hörenden Eltern geboren. Viele dieser Eltern entscheiden sich für ein Cochlea-Implantat, sobald Ihr Kind medizinisch dazu in der Lage ist, weil sie es bei seiner Sprachentwicklung unterstützen wollen. Viele Gehörlose sind der Meinung, dass die hörende Bevölkerung zu viel Wert auf das gesprochene Wort legt. Aus Ihrer Sicht ist die Gebärdensprache eine vollständige Sprache ist, auch wenn keine Wörter mit Mund und Stimme kreiert werden.

Einige Teile der Gemeinschaft sprechen in diesem Zusammenhang auch von Audismus – eine Haltung der Überlegenheit gegenüber gehörlosen Menschen. Audismus und Oralismus, so die Ansicht, degradieren die Gebärdensprache und beeinträchtigen die Fähigkeit von Gehörlosen, Sprachfähigkeiten zu entwickeln.

Dieser wichtige Bestandteil der Kultur von Gehörlosen, ermöglicht dem Einzelnen, so zu sein, wie er ist. Er sollte sich nicht ändern. Er sollte keine Operationen an sich vornehmen lassen und sich so akzeptieren wie er ist. Er sollte sein einzigartiges Leben bejahen und es genießen. Eine Person hat mehr Fähigkeiten als das Hören und sollte nicht auf die Frage reduziert werden, ob sie hören oder nicht hören kann.

Deutsche Gebärdensprache (DGS)

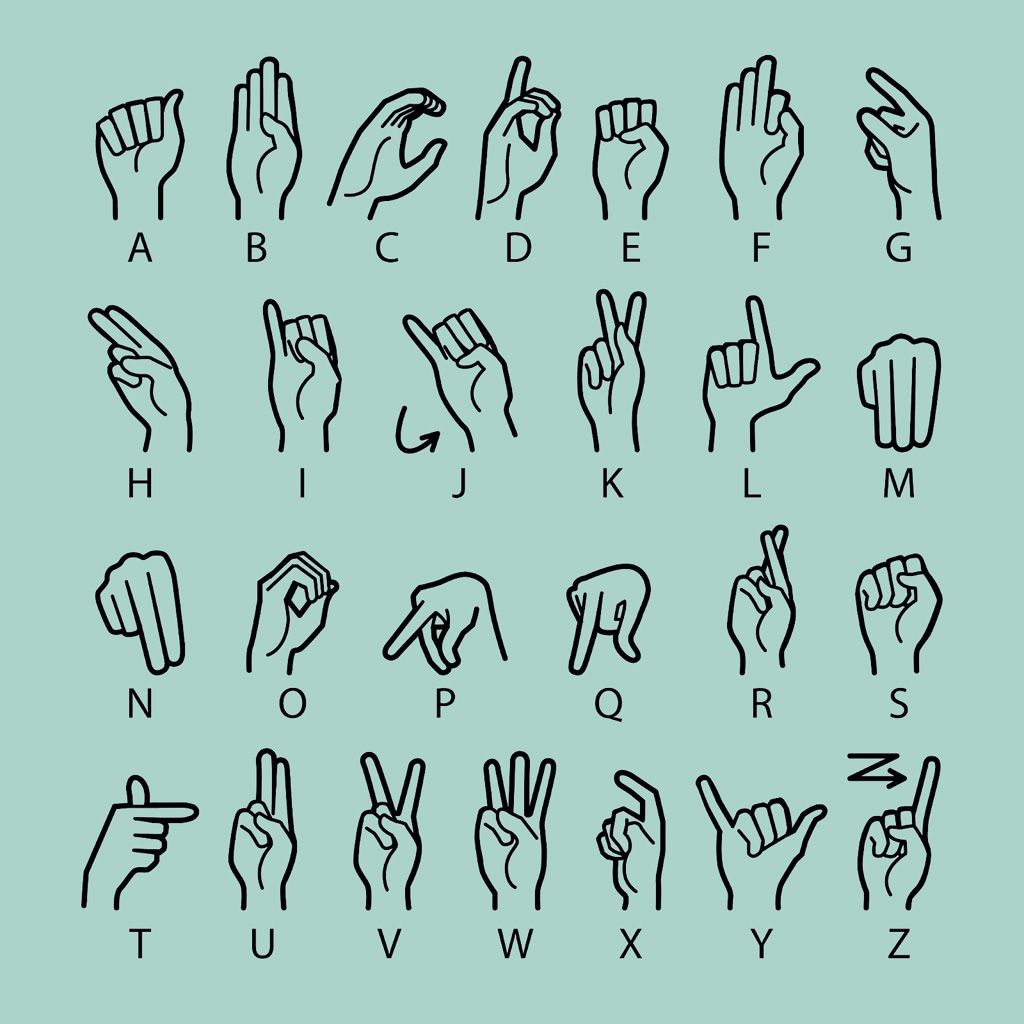

Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist die natürliche Sprache der gehörlosen Menschen in Deutschland. Sie hat eine eigene Grammatik und Syntax und ist eine visuelle Sprache, die durch Gesten, Mimik und Körperhaltung ausgedrückt wird. Gebärdensprachen wie die DGS sind nicht international einheitlich und können sich von Land zu Land unterscheiden.

Foto: © RRA79 / Shutterstock

Foto: © RRA79 / ShutterstockDie DGS hat eine lange Geschichte und hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Sie wird von tausenden Gehörlosen und hörenden Menschen in Deutschland verwendet und ist auch in vielen Bereichen anerkannt, wie z.B. in der Bildung und im Gesundheitswesen. Gehörlose Menschen, die die DGS verwenden, betrachten sie oft als ihre erste Sprache und als wichtigen Bestandteil ihrer Kultur und Identität. Die DGS ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch ein Ausdruck der Kultur und Gemeinschaft der Gehörlosen.

In Deutschland gibt es verschiedene Institutionen, die sich für die Förderung der DGS und die Inklusion von gehörlosen Menschen in der Gesellschaft einsetzen. Es gibt auch Kurse und Schulungen, in denen hörende Menschen die DGS erlernen können, um mit gehörlosen Menschen zu kommunizieren und ihre Inklusion in der Gesellschaft zu unterstützen. Die deutsche Gebärdensprache (DGS) ist eine vollständige, komplexe Sprache, die aus Zeichen besteht, die von Händen, der Mimik und der Körpersprache gemacht werden.

Es ist das Rückgrat der deutschen Gehörlosenkultur. Viele, die mit der Gebärdensprache nicht vertraut sind, denken, dass es sich um Deutsch mit Handgesten handelt. Das ist nicht so. Die Gebärden sind von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich, so wie das gesprochene Wort von Land zu Land unterschiedlich ist.

Die Ursprünge der Gebärdensprache sind zwar nicht klar erforscht, viele Forscher sind sich jedoch darüber einig, dass sie vor ungefähr 200 Jahren begann und sich seither ständig weiterentwickelte. Wie die moderne Sprache hat die Gebärdensprache verschiedene Akzente, Rhythmen, Regeln für die Aussprache, die Wortstellung und die Grammatik. Die Sprache ist so komplex, dass einige Gehörlose erkennen können, wann eine Person angefangen hat DGS zu erlernen.

Internationaler Gebärdensprache

Die Internationale Gebärdensprache (International Sign Language, ISL) ist eine Art Pidgin-Sprache, die aus verschiedenen Gebärdensprachen zusammengesetzt ist und auf internationaler Ebene von gehörlosen Menschen verwendet wird, um miteinander zu kommunizieren. Die ISL ist keine eigenständige Sprache, sondern eher eine Art Lingua Franca, die es gehörlosen Menschen aus verschiedenen Ländern ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, auch wenn sie unterschiedliche Gebärdensprachen verwenden.

Die ISL ist eine visuelle Sprache, die sich durch Gesten, Mimik und Körperhaltung ausdrückt. Sie hat keine feste Grammatik oder Syntax, sondern wird von Gehörlosen auf spontane und kreative Weise verwendet.

Die Verwendung der ISL hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und hat heute eine wichtige Rolle in der internationalen Gemeinschaft der Gehörlosen. Die ISL wird bei verschiedenen Treffen und Konferenzen verwendet, wie z.B. bei internationalen gehörlosen Sportwettkämpfen, gehörlosen Weltkonferenzen und bei internationalen Treffen von gehörlosen Jugendlichen.

Obwohl die ISL keine offizielle Sprache ist, wird sie von Gehörlosen auf der ganzen Welt verstanden und verwendet. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass gehörlose Menschen in verschiedenen Ländern unterschiedliche Gebärdensprachen haben und dass die ISL nur als eine Art von gemeinsamer Sprache verwendet wird, um die Kommunikation zwischen gehörlosen Menschen aus verschiedenen Ländern zu erleichtern.

Wie man mit einer tauben Person kommuniziert

Glücklicherweise müssen Sie die deutsche Gebärdensprache nicht kennen, um mit einer gehörlosen Person zu kommunizieren. Es gibt jedoch Empfehlungen, die Sie bei der Kommunikation mit Gehörlosen beachten sollten. Die Art und Weise, wie man mit einer tauben Person kommuniziert, hängt von der individuellen Situation und den Vorlieben der Person ab. Es gibt jedoch einige allgemeine Tipps, die helfen können, die Kommunikation zu erleichtern:

- Erkennen Sie die Tatsache an, dass sich Ihre ersten Kommunikationsversuche unangenehm anfühlen werden. Dies wird mit fortschreitender Interaktion vorübergehen.

- Es ist in Ordnung, Papier und Stift zu benutzen. Tatsächlich wird die gehörlose Person Ihre Bemühungen noch mehr zu schätzen wissen, wenn Sie eine Kombination von Kommunikationsmethoden, wie z.B. Handgesten, Mimik und das geschriebene Wort, verwenden.

- Nehmen Sie sich die Zeit, zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Gehörlose Menschen betrachten Kommunikation als eine Investition von Zeit und Mühe. Beginnen Sie langsam, nehmen Sie sich Zeit und bitten Sie um Klärung, wenn Sie diese benötigen.

- Gehörlose Menschen „hören“ mit ihren Augen. Das Sehvermögen ist das nützlichste Werkzeug, das sie haben, um zu kommunizieren und Informationen zu erhalten. Sprechen Sie deshalb nur, wenn Sie Augenkontakt haben, auch wenn sie einen Dolmetscher benutzen. Die Aufrechterhaltung des Augenkontakts ist ein Zeichen des Respekts.

- Nutzen Sie den Beginn und das Ende eines Gesprächs als Gelegenheit, physischen und visuellen Kontakt mit der tauben Person herzustellen, insbesondere wenn sie während Ihres Gesprächs einen Dolmetscher nutzen. Lächeln Sie, schütteln Sie die Hände, berühren Sie den Arm (falls zutreffend) und stellen Sie Augenkontakt her.

- Verwenden Sie eine klare Mimik und Gestik: Eine taube Person wird Ihre Mimik und Gestik verwenden, um die Bedeutung Ihrer Worte zu verstehen. Vermeiden Sie es, zu schnell oder zu undeutlich zu sprechen, und sprechen Sie in einem normalen Tempo.

- Schreiben Sie Notizen: Schreiben Sie Notizen oder verwenden Sie eine Textnachricht auf Ihrem Handy, um eine Konversation zu führen.

- Verwenden Sie Gebärdensprache: Wenn Sie Gebärdensprache beherrschen oder sich mit der Grundlage der Gebärdensprache vertraut machen möchten, können Sie mit einer tauben Person auf diese Weise kommunizieren.

- Verwenden Sie technische Hilfsmittel: Es gibt verschiedene Technologien, die zur Kommunikation mit tauben Personen verwendet werden können, wie beispielsweise Videotelefonie mit Untertiteln oder Schreibtelefon.

- Achten Sie auf die Umgebung: Stellen Sie sicher, dass die Umgebung ruhig und gut beleuchtet ist und vermeiden Sie Hintergrundgeräusche, die die Kommunikation erschweren könnten.

Es ist wichtig zu betonen, dass taube Personen unterschiedliche Vorlieben und Kommunikationsbedürfnisse haben können, und es ist daher immer am besten, die Person direkt zu fragen, welche Art von Kommunikation für sie am besten geeignet ist.

Fazit

Für gehörlose Menschen ist die Gebärdensprache eine natürliche Sprache, die ebenso vollwertig und komplex wie gesprochene Sprachen ist. Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache, die durch Gesten, Mimik und Körperhaltung ausgedrückt wird und eine eigene Grammatik und Syntax hat. Es gibt verschiedene Gebärdensprachen, die sich von Land zu Land unterscheiden können.

Für gehörlose Menschen ist die Gebärdensprache eine wichtige Kommunikationsform, die ihnen ermöglicht, sich auf natürliche Weise mit anderen Gehörlosen oder Hörenden, die Gebärdensprache beherrschen, zu verständigen. Die Gebärdensprache ist daher ein wichtiger Bestandteil der Kultur der Gehörlosen. Die Gehörlosenkultur hat ihre eigenen Normen, Werte, Traditionen und Verhaltensweisen, die auf der gemeinsamen Erfahrung der Gehörlosigkeit und der Verwendung der Gebärdensprache basieren. Gehörlose Menschen betrachten sich oft als Teil einer Gemeinschaft und teilen gemeinsame Erfahrungen und Herausforderungen, die sich aus ihrer Gehörlosigkeit ergeben.

Es ist wichtig zu betonen, dass gehörlose Menschen das Recht haben, ihre eigene Sprache und Kultur zu haben und dass die Unterstützung der Gebärdensprache und der Gehörlosenkultur für eine angemessene Inklusion und Gleichberechtigung entscheidend ist. Eine angemessene Unterstützung für Gehörlose umfasst die Verfügbarkeit von Gebärdensprachdolmetschern, Untertiteln und anderen barrierefreien Technologien sowie die Berücksichtigung von Gehörlosenkultur und -sprache in der Bildung und in öffentlichen Einrichtungen.